Сегодня политологи дают различные прогнозы по поводу перспектив развития мирового политического устройства. Свой взгляд на ситуацию с точки зрения взаимодействия России и Балканских стран предлагает руководитель «Российско-Балканского центра делового сотрудничества и культуры» Михаил Яруев. Выступление на экономическом балканском форуме в Москве 14 марта 2024 года вызвало широкий резонанс и интерес многих экспертов. Также доклад прозвучал на форуме «Дни России в Республике Сербской» 18 мая 2024.

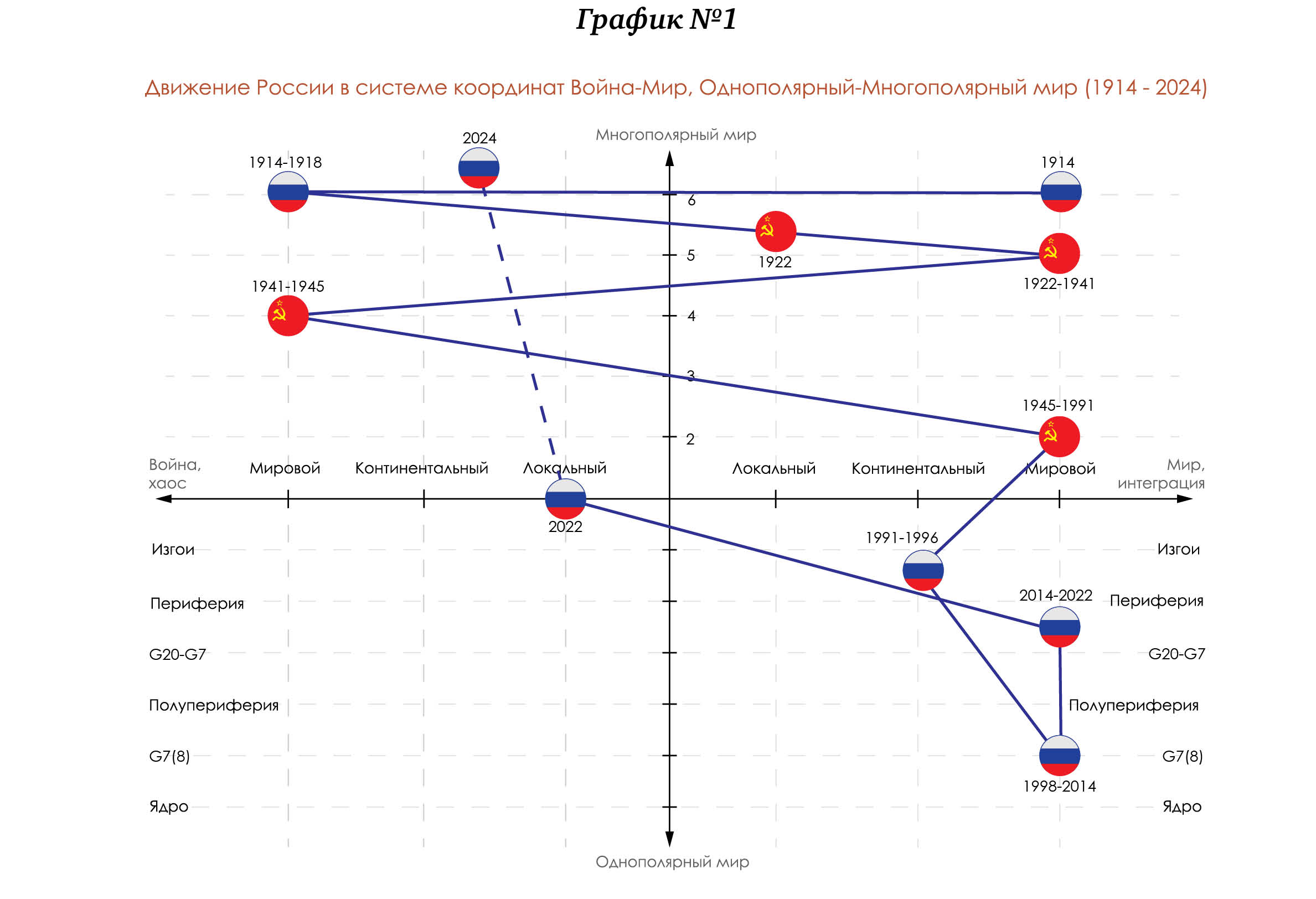

РОССИЯ: ОТ ИМПЕРИИ ДО ИМПЕРИИ (ГРАФИК № 1)

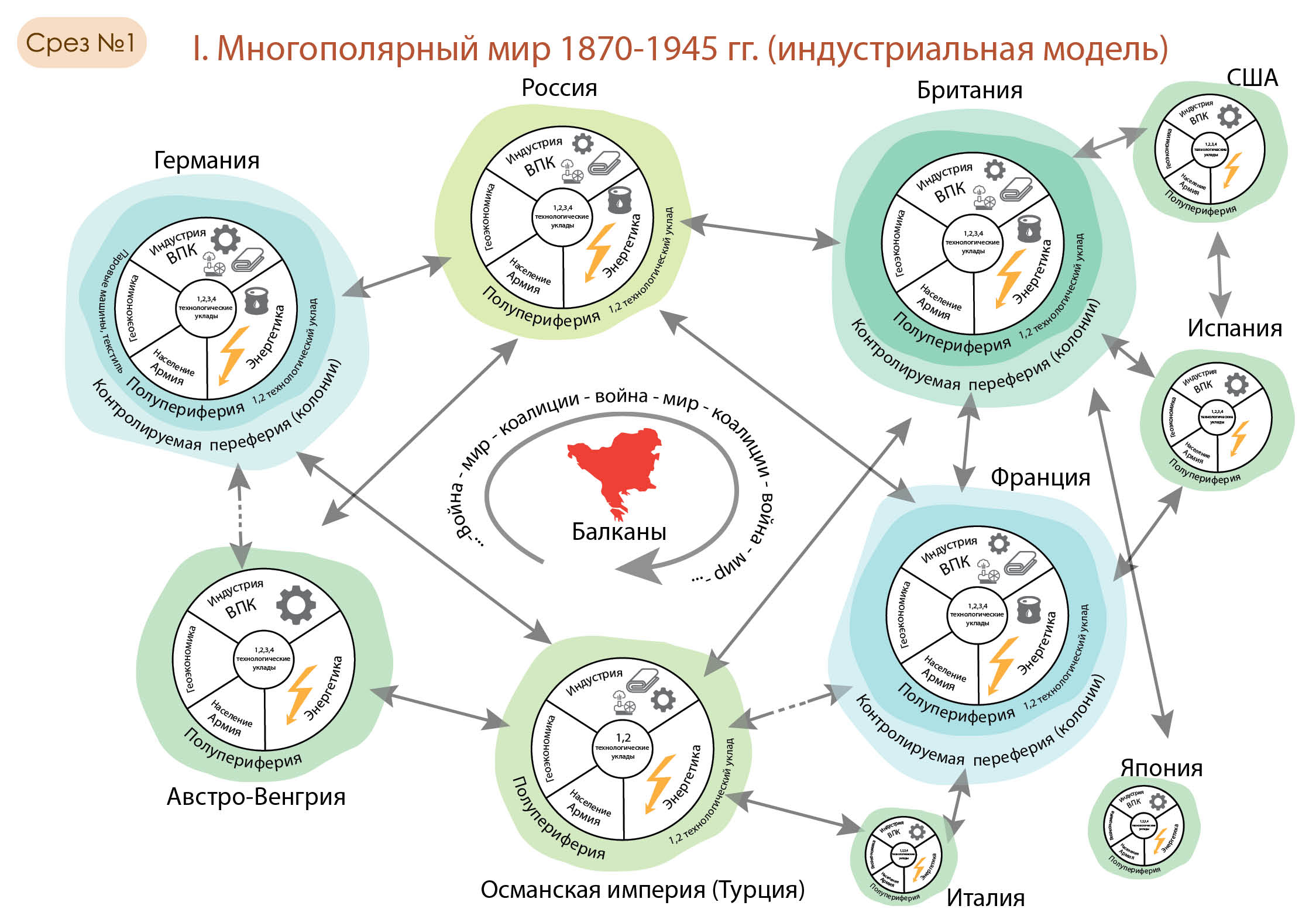

Когда в 1914 году Российская империя вступила в Первую Мировую войну, в мире присутствовали не менее шести центров развития (Россия, Германия, Франция, Австро-Венгрия, Британия, США) и ряд других центров в виде колониальных империй (Османской, Голландии, Испании, Италии, Японии), развивавшихся или находившихся в стадии упадка.

По результатам Первой Мировой войны Австро-Венгрия распалась на локальные державы, а Российская империя достаточно быстро вернулась на мировой уровень как СССР.

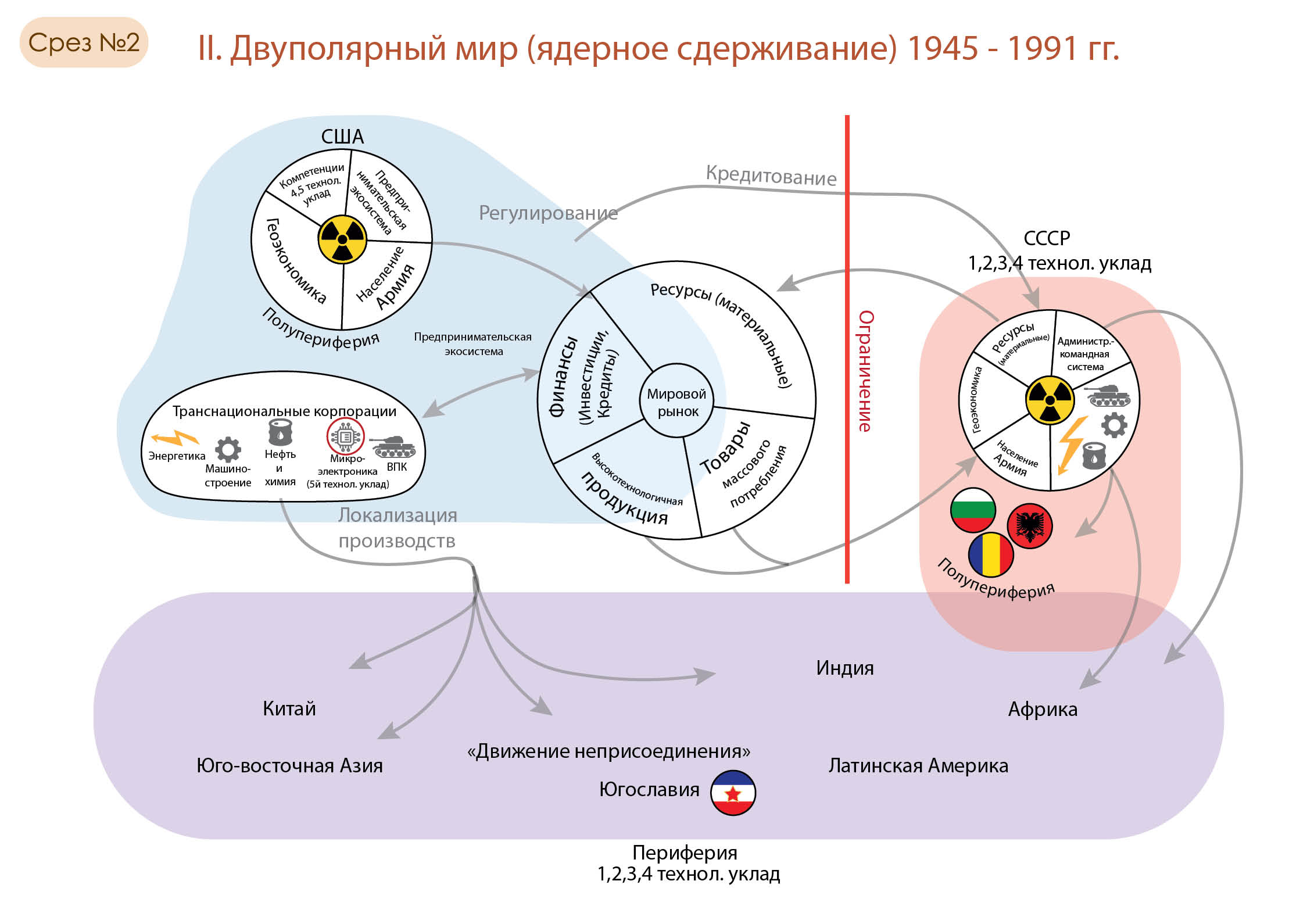

После Второй Мировой войны сформировалась двухполюсная модель: первый полюс во главе с СССР объединял страны соцлагеря, второй, во главе с США, – страны коллективного Запада. Также был ряд стран Движения неприсоединения, имеющих самостоятельное видение своего развития. Противостояние между основными полюсами – СССР и США – происходило по сценарию взаимного ядерного сдерживания.

Послевоенная экономика СССР стремительно развивалась в рамках индустриального технологического уклада, однако постепенно ее развитие замедлилось из-за снижения скорости внедрения новаций. Ядро деградировало и в международной системе разделения труда, СССР занял место поставщика ресурсов, а не высокотехнологичной продукции (несмотря достижения науки). Фактически СССР сочетал в себе и ядро, и периферию. Уровень жизни населения в итоге снижался, что сказывалось на привлекательности социалистической системы.

США осуществили военную и экономическую интеграцию ядер (центров) довоенного многополярного мира (кроме СССР), сформировав из них полупериферию, и переход на пятый технологический уклад. Ядро и полупериферия западного мира также сформировали систему транснациональных корпораций и механизмы функционирования мировых рынков ресурсов, капитала, высокотехнологичной продукции и товаров массового спроса. Через транснациональные компании и систему международного разделения труда западу удалось интегрировать часть экономик периферии, что повысило уровень жизни населения на этих территориях и, как следствие, повысило цену международного влияния на них для социалистического блока во главе с СССР.

Одновременно с этим процессом между СССР и США заключались международные договоры, снижавшие потенциал и мотивацию ядерного сдерживания, и возникала иллюзия неактуальности данной концепции. В конце 1980-х годов назрел вопрос об интеграции СССР в конструкцию мировой экономики, созданной западом, в обмен на отказ от амбиций «полюса мировой политики». В СССР было принято решение идти по этому сценарию.

К 1991 году в результате технического и экономического упадка СССР распался, мир стал однополярным, основным центром силы остались США. Правопреемница СССР – Россия – на какое-то время перешла с мирового на континентальный уровень (1991-1996).

В однополярной модели начался переход к шестому технологическому укладу, связанному с цифровизацией мирового рынка. России в системе разделения труда отводилась роль поставщика материальных ресурсов и талантов, происходила деиндустриализация.

Запад разработал инструменты геополитической экспансии , которые не регулируются существующим международным правом.

С 1996 по 2014 год Россия технологически оставалась на уровне периферии, в стране развивались добывающие отрасли, система создания компетенций деградировала. Это время можно назвать «периодом мнимого равенства». За счет продажи ресурсов Россия постепенно набирала определенный экономический вес, но при этом передавала под контроль коллективного Запада периферию Российской империи и СССР, поскольку в однополярной модели, с точки зрения США, периферия может быть только у «коллективного Запада».

Для России (и стран постсоветского пространства) работала модель вывоза инвестиционного капитала. При этом для выживания страны в многополярной системе инвестиционный капитал должен развивать суверенную экономику. В процессе функционирования мирового рынка при однополярной модели стали вырисовываться контуры новых центров компетенции в периферии, развитие которых с 1999 года контролировалось Западом (G20).

В 2014 году противостояние за контроль над Украиной привело к завершению «периода мнимого равенства». 2014-2022 годы связаны с подготовкой к эскалации вокруг Украины. Для России провоцирующим маркером стала ускоренная дерусификация населения Украины. В 2022 году противостояние перешло в военную стадию.

В какой-то момент у США были надежды на переход России в зону «изгои» с последующей деградацией – экономической, военной, дипломатической и государственной в целом. Но отсутствие поддержки США со стороны стран БРИКС+ и глобального юга в целом привело к завершению времени однополярного мира (1991–2022). Мир и Россия вернулись в многополярную модель.

Таким образом, за 100 лет Россия совершила цикл и вернулась на позиции начала XX века. Это подтверждает интерес к дипломатии Российской империи. Тогдашние подходы и геоэкономическая логика актуальны для понимания и решения текущих внешнеполитических задач.

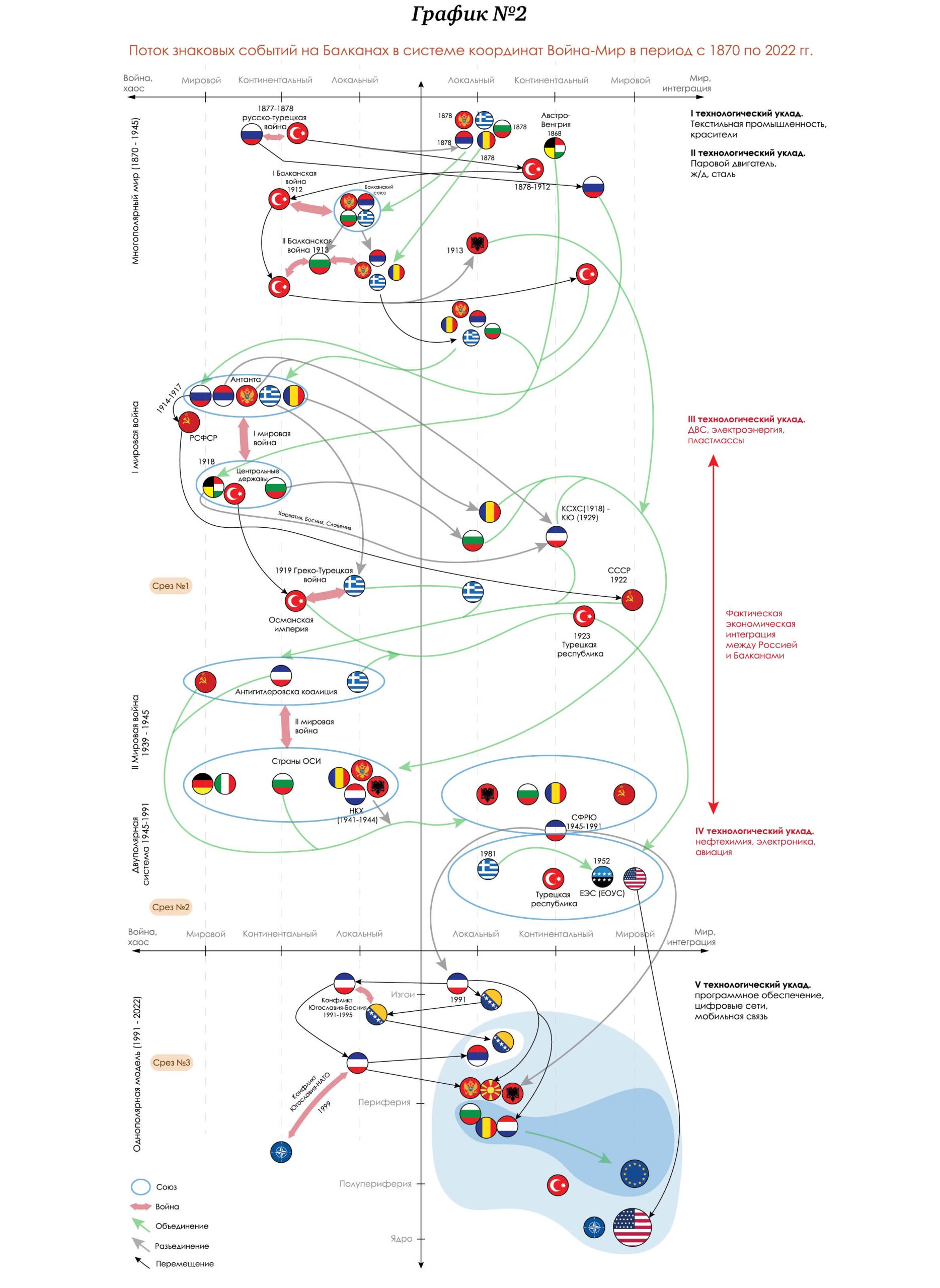

БАЛКАНЫ С 1870 по 2022 год (ГРАФИК № 2)

В результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов на Балканском полуострове появились независимые государства Сербия, Черногория, Румыния, Болгария. В 1821 году в результате борьбы независимость получила Греция. На фоне стремительного развития Российской империи, укрепления и расширения Австро-Венгрии, подъема Германии, появления собственных интересов на Балканском полуострове у Великобритании и Франции Османская империя теряла влияние в регионе из-за технической отсталости и средневековой модели государственного управления.

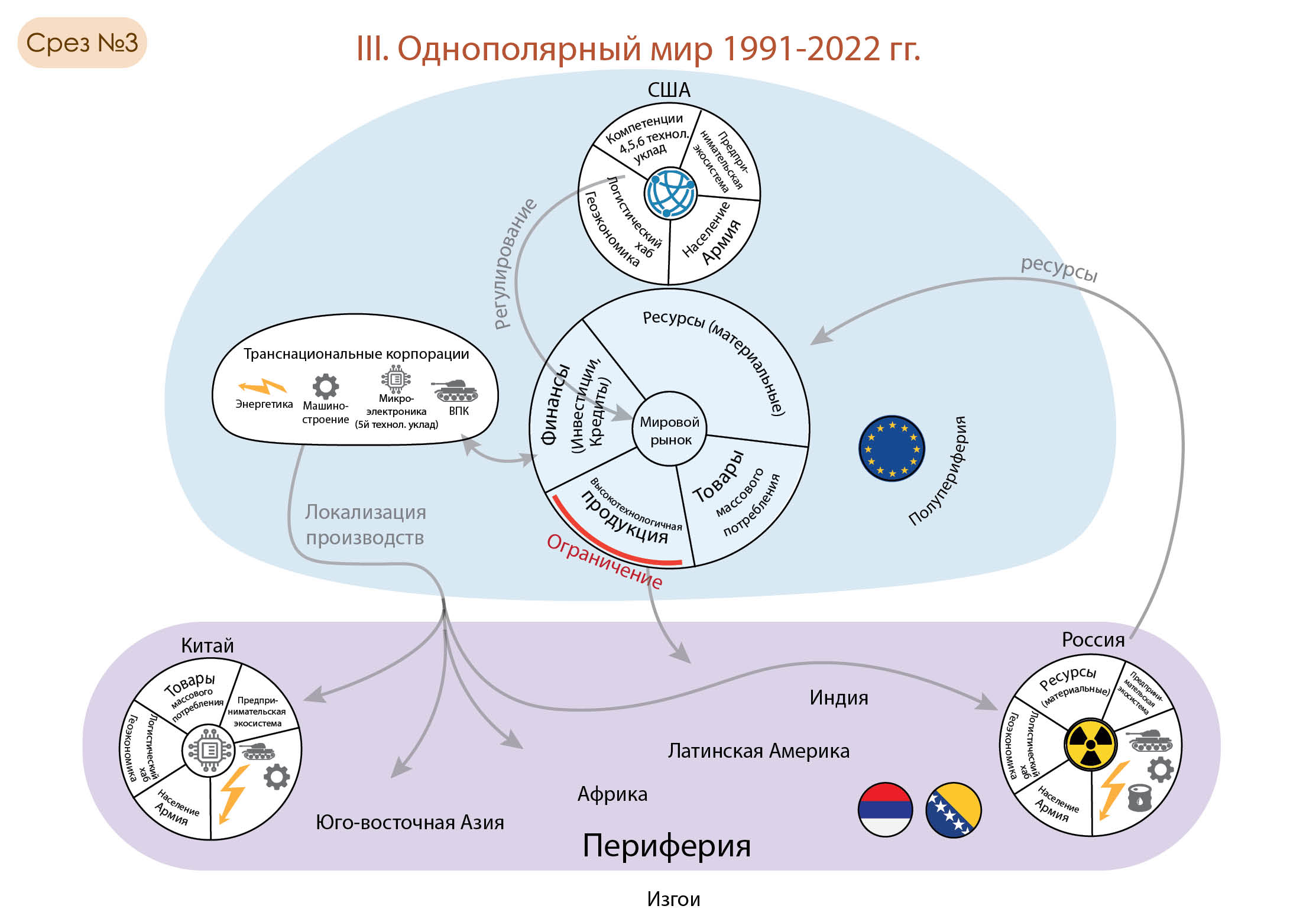

Рост национального самосознания народов Балкан и разнонаправленность интересов внешних игроков превратили регион в арену столкновений интересов, переросших в постоянные военные конфликты. (Срез №1. Многополярный мир 1870-1945 гг).

Для Сербии приоритетом был выход к морю, для всех остальных – расширение собственных территорий за счет соседей. Экспансия внешних игроков, как правило, проявлялась в перетягивании элит Балканских стран на свою сторону в глобальных конфликтах. Это приводило к кровопролитиям и перекройке границ. Данная модель действовала до конца Второй Мировой войны.

По отдельности страны Балкан не могли нарастить существенный экономический потенциал. И для выживания им приходилось ситуационно входить в коалиции с внешними игроками, в том числе в вопросах развития экономики и в процессе переходов к новым технологическим укладам.

1945-1991 годы стали периодом двухполярного мира и ядерного сдерживания(срез №2). В социалистический блок вошли Болгария и Румыния. Греция, Турция оставались капиталистическими. Югославия и Албания тяготели больше к социалистическому блоку, хотя и со своей спецификой. СФРЮ стремилась к компромиссной системе в экономике. Албания – к изоляционизму с коммунистической идеологией.

После распада СССР и перехода мира в однополярную модель (1991-2022, срез №3) последовало разрушение социалистической системы в целом. Балканские страны через череду военных конфликтов по разным сценариям были интегрированы в ЕС и НАТО, кроме Сербии и БиГ. Страны, вошедшие в западный блок на условиях отказа от суверенитета и уникального развития, получили повышение среднего уровня жизни населения. Деградация системы сдержек и противовесов привела к многочисленным конфликтам на территории Балкан и СССР.

РОССИЯ И БАЛКАНЫ В ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ АРХИТЕКТУРЕ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

На данный момент взаимоотношения на международной арене постепенно строятся по принципу многополярного мира. Многополярность в политике предполагает наличие в мире нескольких полюсов силы, которыми являются наиболее могущественные державы, проводящие самостоятельную внешнюю политику. Центром силы может быть не только сверхдержава, но и альянс государств. К ним, так или иначе, тяготеют другие страны.

Если говорить о Балканах, центрами силы, которые определяют ситуацию, являются Европейский Союз («прокси» США), Российская Федерация и страны БРИКС (Индия, Китай, Иран).

БРИКС пока находится в стадии становления и выработки собственных подходов и стандартов по основным параметрам международного и общественного устройства. Об этом говорит и программа форума БРИКС, который прошел в ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге. Кстати, в нем приняли участие представители Балканского полуострова, преимущественно Сербии.

На текущий момент страны Балкан, интегрированные в ЕС и НАТО, не обладают достаточным фактическим суверенитетом и будут двигаться в рамках политики Западного блока.

Единственными странами, которые в Европе строят собственную относительно независимую внутреннюю и внешнюю политику являются Сербия и Босния и Герцеговина (из-за позиции одного из энтитетов – Республики Сербской). Так, Сербия остается страной вне военных блоков, а Босния и Герцеговина закупает минимум вооружений.

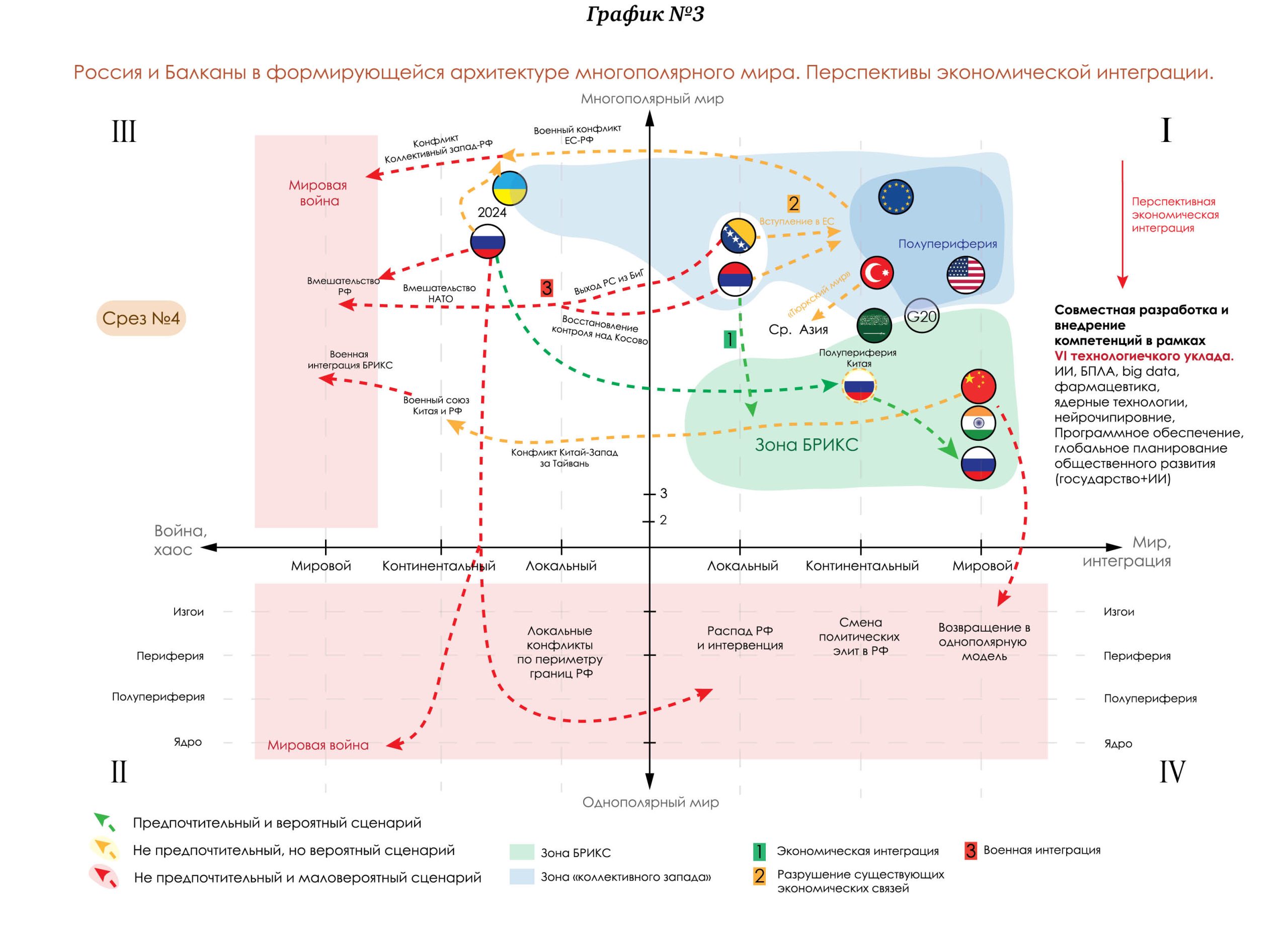

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ГРАФИК №3)

Также на Балканах только Сербия и БиГ сохранили самостоятельность в принятии экономической стратегии, остальные страны Балкан делегировали эту функцию на верхний уровень США – ЕС.

В частности, Сербия стремится сохранить экономическую независимость, диверсифицируя иностранные инвестиции. Как писал «Балканский дипломат» в прошлом номере, по данным на 2021 год, Сербия привлекла €3886 млн иностранных инвестиций. В том числе €1762,4 – из стран ЕС, €630,4 – из Китая и €39,9 – из России.

Экономическая интеграция России возможна со странами Балкан, не входящими в западный блок. Сейчас торговля осуществляется продукцией создаваемой в рамках 2,3,4 технологических укладов.

Необходимо учитывать геоэкономические риски (окружение странами НАТО и Евросоюза). Движение товарного потока может искусственно сдерживаться санкциями, несмотря на то, что осуществляется в рамках соглашения с Евразийским экономическим союзом. Учитывая эти факторы, надо развивать сотрудничество в отраслях, минимально зависящих от геоэкономических рисков. Это, прежде всего, наука, образование, цифровизация, программное обеспечение, двусторонняя локализация производства (в отраслях, где есть спрос), СМИ и культура.

Для того чтобы усилить позиции России как одного из полюсов, необходимо развивать компетенции в рамках шестого технологического уклада. Он будет характеризоваться развитием робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем. На пути развития в этом направлении РФ может вовлекать в процесс технологического роста Сербию и БиГ (РС).

Если смотреть в будущее, Российской Федерации нужны проекты мирового уровня с локализацией отдельных проектных офисов на территории Балкан. При этом важно предлагать молодежи Балкан интеграцию при реализации подобных проектов.

Необходимо учитывать, что значительная часть передовых компетенций создается в рамках глобальных корпораций (не только в научных институтах). Локализация ведущих компаний России в Сербии и БиГ (РС), будет способствовать экономической интеграции на взаимовыгодных условиях. Со стороны Сербии и БиГ (РС) нужна поддержка руководства стран и законодательных органов в создании для этого привлекательных условий и долгосрочных гарантий. Со стороны России, также необходимо создать условия для локализации сербских предприятий.

Учитывая колоссальные риски для Сербии и БиГ, в настоящее время им, на мой взгляд, лучше придерживаться нейтралитета.

С остальными странами Балкан сотрудничество возможно только в рамках того, что разрешат США и ЕС: это ресурсы и продукция низкой добавленной стоимости (1, 2, 3 технологический уклад). Выстраивать перспективные проекты с этими странами сложно. Остаются только ограниченные информационные ресурсы доведения позиции России до населения этих стран. Важно сохранить существующие проекты и элементы народной дипломатии. На уровне населения интерес к сотрудничеству с РФ останется, несмотря на искусственные барьеры.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ

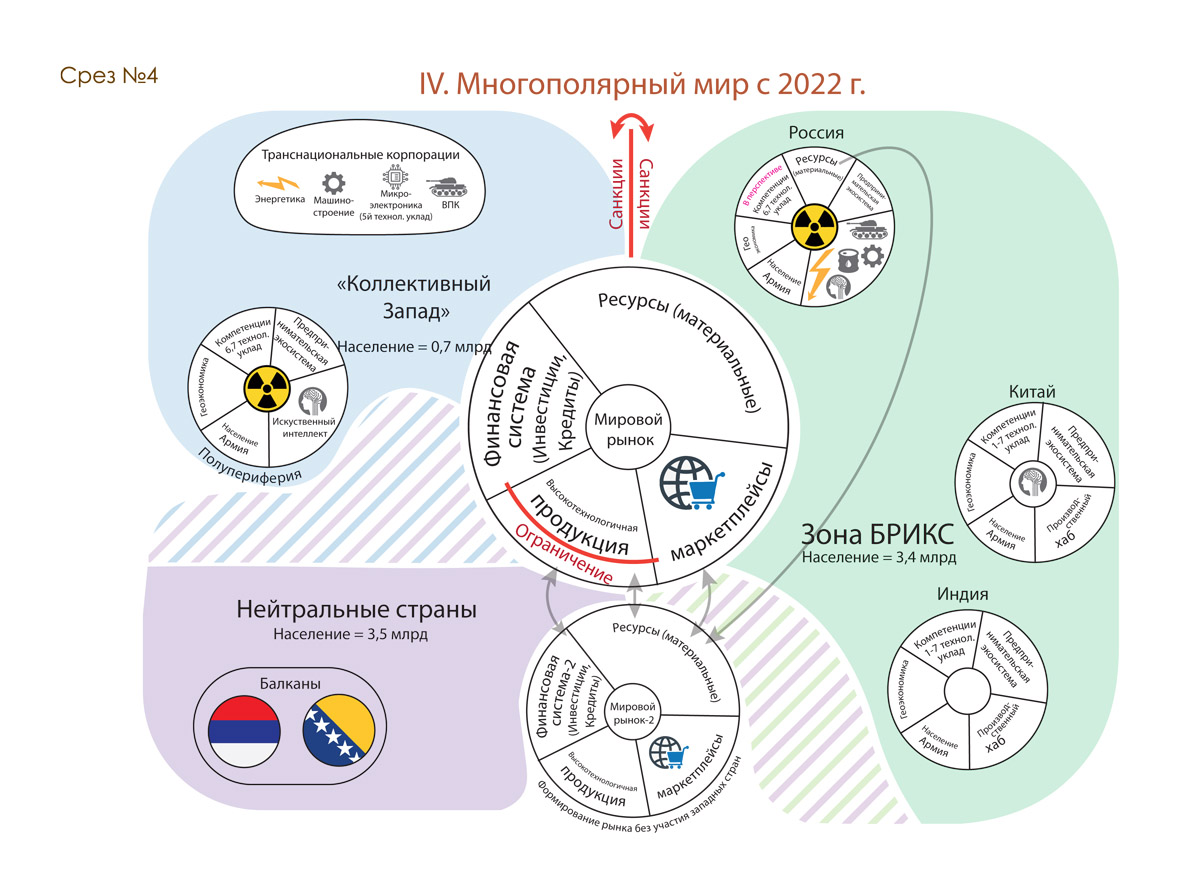

Сейчас политологи усматривают возможность развития ситуации по целому ряду сценариев. Причина такой многовариантности как в большом количестве игроков, переплетении их интересов, обилии факторов, определяющих их возможное поведение, так и в том, что зачастую решения принимаются с нарушением формальной логики и интересов стран – участниц событий (срез №4).

При укреплении многополярной модели и отходе от стремления к однополярности с доминированием ЕС, периферия коллективного Запада будет сокращаться (в том числе и за счет вхождения в БРИКС). Часть стран, которые сейчас находятся в полупериферии коллективного Запада, будут перемещаться в периферию, со всеми возникающими экономическими последствиями.

Многое сейчас зависит от того, какие страны вступят в конфликт между Россией и Украиной и не возникнут ли другие конфликты. Предпочтительным сценарием для России после достижения результата в конфликте на территории Украины является переход в зону многополярного мира при дальнейшей интеграции в рамках БРИКС+.

При этом чтобы избежать риска задержаться в полупериферии, необходимо продолжать политику импортозамещения в ключевых отраслях, защиты от вывоза капитала, развивать компетенции в рамках 5, 6, 7 технологических укладов и выстраивать в рамках БРИКС+ международную систему разделения труда.

Для России важно создание технологических кластеров и компаний мирового уровня (по примеру Росатома), стимулирование государством развития экосистемы предпринимательства и интеграция с такими же экосистемами стран БРИКС+.

Санкции западного блока, введенные против России, запустили процесс создания мирового рынка без запада, как регулятора. Что ускорит выход мировой периферии из-под контроля Запада, это, прежде всего, создание БРИКС+ собственной финансовой системы и центров технологического развития в рамках 5,6,7 технологических укладов.

0 комментариев